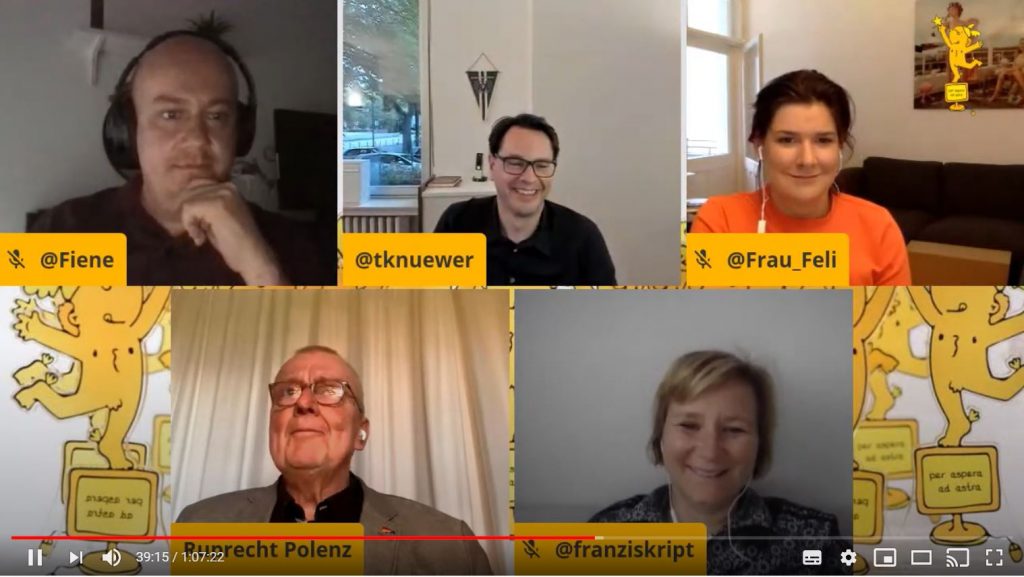

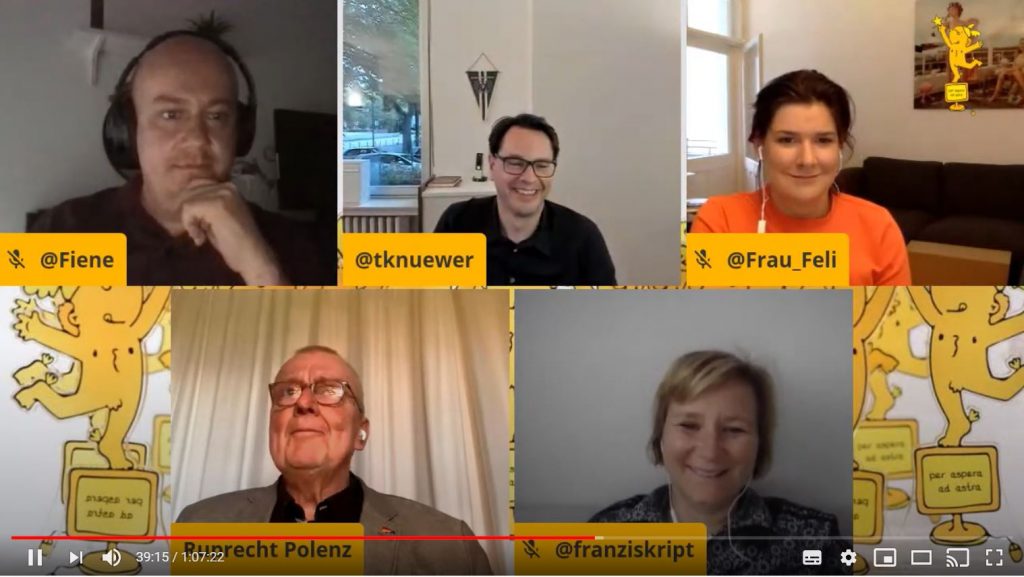

„Wenn man die Menschen, die einen gewählt haben, ordentlich vertreten will, muss man sich auch ein Bild von deren Lebenswirklichkeit machen“ – das waren die Worte, die der ehemalige Bundestagsabgeordnete Ruprecht Polenz am Dienstagabend wählte. Der 74-jährige Goldene-Blogger-Gewinner in der Kategorie „Newcomer“ war im „Goldene Blogger Quartett“ zu Gast. Da er selbst – damals schon coronabedingt – nicht anwesend sein konnte, habe ich mich sehr gefreut, als er auf unsere Anfrage per Twitter-Direktnachricht sofort zusagte.

Und natürlich sprachen wir über sein Twitter-Engagement. „Jeder sollte eine Stunde am Tag mit den Menschen in sozialen Medien sprechen“, empfiehlt er seinen Politikerkolleginnen und -kollegen. Und ganz nebenbei gibt er jede Menge Tipps, wie er Twitter verwendet und wie das Netzwerk zu einem geschätzten Rückkanal werden kann. Ich erlaube mir, diese Punkte hier in seinen bzw. meinen Worten zusammenzufassen. Twittern wie Polenz – los geht’s.

Warum Polenz auf Twitter ist: Warum Ruprecht Polenz in die Politik gegangen ist? Um zu gestalten, mindestens genauso wichtig, sei es ihm aber schon immer gewesen, Menschen von dem zu überzeugen, von dem er selbst überzeugt gewesen ist. „Wenn man das will, muss man mit den Menschen reden.“ Gleichzeitig habe er schon früh festgestellt, dass sich sein Leben als Bundestagsabgeordneter sehr stark von dem Leben anderer unterscheide. Noch eins ist ihm wichtig: Er will Artikel, die er gut findet, zu mehr Sichtbarkeit und Reichweite verhelfen.

tldr: Überlege Dir, was Du auf Twitter erreichen möchtest – dann ist es wahrscheinlicher, dass Du dran bleibst.

Wie Polenz seine Argumente verbreitet: Wer durch Polenz‘ Twitterstream scrollt, der wird feststellen, dass es dort viele ähnliche, wenn nicht sogar komplett wortgleiche Tweets gibt. Das kommt, weil er seine Argumente mehrfach postet – in jeden Diskussionsstrang, den er wahrnimmt. Und auch wenn das für einige seiner Follower seltsam erscheinen mag, verdeutlicht es, wie wichtig es ihm ist, seine Argumente zu teilen.

tldr: Überlasse es nicht dem Zufall (oder dem Algorithmus), dass deine Argumente gefunden werden.

Wie Polenz Twitter versteht: Schon auf Facebook habe er sich nicht gescheut, in den Dialog mit den Menschen zu gehen – zu Sarrazin, Flüchtlingen und anderen Themen diskutierte er mit. Immer und immer wieder. Twitter, Facebook, ja, soziale Medien seien für ihn „dialogische Medien“. Es mache keinen Sinn, diese nur als Sendekanal zu verstehen oder zu hoffen, dass das, was du postest, in diesem Moment auch alle anderen interessiert. „Nicht du entscheidest, ob ein Thema gerade relevant ist, sondern oft die anderen. Man muss sich drauf einlassen, auch über Themen zu sprechen, über die die anderen gerade sprechen.“

tldr: Auf sozialen Medien werden Dialoge geführt. Jeder hat die Möglichkeit zum Agendasetting. Lass dich darauf ein.

Wie Polenz Twitter zur eigenen Meinungsbildung nutzt: 600 bis 800 Kommentare bekomme er täglich, auf Twitter und Facebook, erzählt Polenz. „Ich lese nicht jeden, aber ich schaue mir an, was zu meinen Posts und Tweets gesagt wird.“ Die Rückmeldungen interessieren ihn, um „Argumente anders zu formulieren und was dazuzulernen. Wenn ich das Gefühl habe, missverstanden worden zu sein. Ich lerne sehr viel durch diese Diskussionen“, sagt er.

tldr: Es gibt immer mehrere Perspektiven. Höre gut zu.

Was Polenz durch seine Twitterei (immer noch) lernt: Obwohl Ruprecht Polenz bereits 2015 den Twitter-Account einrichtete, legte er erst 2019 los. Die Erweiterung der Zeichenzahl auf 280 habe dabei geholfen. Nun trainiere er, schnell(er) auf den Punkt zu kommen und noch präziser zu formulieren.

tldr: Schnell auf den Punkt kommen kannst du lernen. Zum Beispiel mit Twitter.

Wie Polenz von Twitter überzeugen will: Seit längerem versuche er Kolleginnen und Kollegen mit einem politischen Mandat davon zu überzeugen, soziale Medien zu nutzen, „um mit Menschen im Gespräch zu sein. Nicht nur mit denen, die sie wählen, sondern darüber hinaus. Ich finde, das gehört dazu.“ Viele sagen, dass sie für Twitter keine Zeit haben, dafür aber kein Schützenfest auslassen. Für Polenz eher eine Frage der Effizienz. Sein Argument: Während er dort oft wenige Menschen gleichzeitig erreiche, fange er bei Twitter mit einem Tweet bereits mit ein paar hundert gleichzeitig an.

tldr: Wenn Du einen Job hast, in dem Kommunikation eine Rolle spielt, solltest du auch digital ins Gespräch kommen.

Das komplette Gespräch kannst du dir hier anschauen.

Dieser Text ist zuerst in meinem Newsletter erschienen. Abonniere ihn hier.