Abrechnung mit Düsseldorf

Und für die Internet-Heinis, die keine Zeitung mehr lesen: Im SZ-Magazin hat Tobias Kniebe hat das „Prinzip Düsseldorf“ erklärt.

Weiß der Himmel, warum, aber Düsseldorf ist ein Stadt gewordener Kalauer.

Und für die Internet-Heinis, die keine Zeitung mehr lesen: Im SZ-Magazin hat Tobias Kniebe hat das „Prinzip Düsseldorf“ erklärt.

Weiß der Himmel, warum, aber Düsseldorf ist ein Stadt gewordener Kalauer.

Es ist eine harte Zeit für Klatschzeitschriften. Den schnellen Klatsch hole ich mir zumindest meist im Internet. Gibt ja genügend tolle Klatschblogs da draußen, die nicht nur heiße News aus der Promiwelt liefern, sondern auch tolle Fotos. Und so stehen die Zeitschriften da draußen vor der Aufgabe, Nachrichten noch einmal ganz besonders schön aufzuschreiben, Fotos mit abgefahrenden Bildunterschriften zu betexten. Manchmal gelingt dies. Manchmal eben nicht.

Die aktuelle Titelstory der „Bunten“ ist ein schönes Beispiel dafür, wie man es nicht tun sollte. Denn Chefredakteurin Patricia Riekel hat sich dafür entschieden, das frisch vermählte Paar Helmut und Maike als Titelbild zu drucken. Wir erinnern uns. Am Dienstag meldet die „Rheinpfalz“, dass Altkanzler Helmut Kohl seine Maike bereits am Donnerstag im Heidelberger Krankenhaus geehelicht hat. Am Mittwoch gibt’s den großen Bericht des Trauzeugen Kai Diekmann. Mit Fotos von Daniel Biskup.

Und wie erzählt die „Bunte“ die Geschichte des Liebespaares? Schafft sie es, irgendeinen Mehrwert (Tolle Fotos, tolle Worte, tolle Stimmen) zu bringen? Die Antwort ist einfach: nein. Sie druckt nämlich die Fotos von Daniel Biskup einfach noch einmal, dazu ein kleiner Text, der langweilig ist. Mehr Fakten gab’s vom Trauzeugen. Und natürlich gab es auch in „Bunte“ keine Antwort auf die Frage, warum Helmut Kohl vom Cover so aussieht, als ob er von der Welt um ihn herum nicht mehr allzu viel mitbekommt. Auch nichts zu seinem Gesundheitszustand. Wahrscheinlich hätte man die Fotos sonst nicht drucken dürfen.

Doch glücklicherweise ging es nicht nur um Kohl. Es gab nämlich auch noch ein paar Interviews. Eins mit Natascha Kampusch, eins mit Torsten Frings. Die hab ich dann doch gerne gelesen.

Der österreichische Autor Thomas Glavinic im Guardian„:

The countryside hates everything that is at a distance: the government, the EU, the Americans, the Jews. There are old-boy networks and there is peer pressure. Those who don’t work for their local voluntary fire brigade or at least donate money to their village fete are branded oddballs or outsiders. The rest, on the other hand, could beat up their wives and kids in their spare time. We wouldn’t care. „It’s just none of our business.“

Josef Haslinger in der „Sunday Times„:

“There is this pretty, shiny surface that Austrians like to show, but it hides a monstrosity,†he said. “On the surface we have moral standards and enlightened policies, but in the background we have this perverse world that nobody wants to talk about. We are still not able to accept our mistakes. So forgetting has become part of the mentality. If you look too closely you might have to act. So nobody looks.â€

Die Österreicher sind ja noch schlimmer als die Deutschen mit ihrer Distanz zum eigenen Land. Da wird auch die EM nicht helfen.

**

Und auch eine Woche danach noch Schaudern, wenn ich diese Zeilen lese:

At the age of only 42, her crudely cut hair is completely white, her lips are shrunken around toothless gums, her face is deeply lined, her body painfully thin, her skin almost transparent. According to a forensic psychiatrist, Dr Guntram Knecht, she has been ‚destroyed by all means‘. Of all those Fritzl damaged, she was the only one to know she was a victim. If she can live with her children again, ‚it will be because of her desire to be a mother,‘ he said.

**

Und dann immer wieder der warnende Gusenbauer. Im Flugzeug las ich dann noch in der FAS „Was wird das Ausland dazu sagen?„. Vielleicht muss man die Frage, warum schon wieder Österreich doch mit einer viel größeren Penetranz diskutieren. Dieses Abwiegeln, dieses Kleinreden ist ja wirkt ja schon sehr nach bockigem Kleinkind.

Die Frage, an die sich viele einfach nicht rantrauen, obwohl sie jeder im Kopf hat.

Roger Boyes von der „Times“ hat sich ihr glücklicherweise genähert:

But Austria is a society that nurtures its secrets, that suppresses its history, that blocks out uncomfortable biographies.

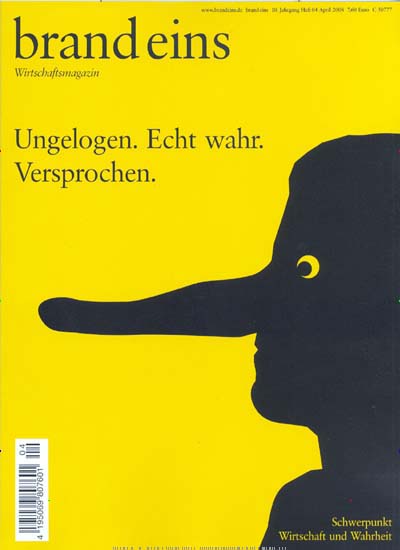

„Brand eins“ ist eine seltsame Zeitschrift. Denn obwohl ich wirklich regelmäßig die mehr als acht Euro ausgebe, um die vielen Artikel rund um die Wirtschaft zu lesen, schaffe ich es so gut wie nie, auch wirklich alles zu lesen. Meistens läuft das so ab: Ich kaufe die Zeitschrift, lese einen Artikel (So wie in der letzten Ausgabe den Text über „Lego“) und dann lege ich sie beiseite und denke nach. Und wenn ich fertig gedacht habe, mache ich meistens erstmal was anderes, das Heft gerät in Vergessenheit. Wenn ich dann am Zeitschriftenkiosk sehe, dass schon wieder eine neue „Brand eins“ gibt, kaufe ich sie mir. Und das Spiel beginnt von vorn.

Lustigerweise war es diesmal anders. Also fast. Denn trotz der großen Konkurrenz am Bremer Hauptbahnhof (Es gab auch noch „Engel“ für nur 4,30 Euro) entschied ich mich für „Brand eins“ (und den „Weserkurier“ zur Konkurrenzbeobachtung). Und begann diesmal, kurz nachdem ich Platz genommen hatte, gleich mit dem Lesen.

Dabei fiel mir eines auf: Gleich zu Beginn musste ich Texte lesen, die so wahnsinnig schlecht geschrieben waren, dass es mich gruselte. War das schon immer so? Schlecht redigiert, dröge – viel schlimmer geht’s im „Handelsblatt“ auch nicht zu, dachte ich. Doch wenig später wurde ich versöhnt.

Denn auch wenn die Texte vom Stil diesmal nicht die besten waren: Schlauer wurde ich. Ich lernte was über den Markt von Fleurop, las etwas über Ex-Tyco-Chef Dennis Kozlowski. Ich mochte auch die Geschichte über den Subventionswahn. Große Freude bereitete mir der Text über den Kampf von einem Polizisten gegen die Kaffeefahrtenmafia und Uneinsichtigkeit alter Damen, die für eine kleine Reise bei Kaffee und Kuchen auch gerne mal beschissen werden. Und dann waren da noch die Texte über seltsamen Verbraucherschutz, die Solarindustrie, den Allianz-Schadensregulierer und die Flut an Insolvenzverwaltern.

Wer Lust hat, sollte jetzt noch schnell einen Blick ins Inhaltsverzeichnis werfen und schauen, was dann noch übrig bleibt. Bin gespannt, wann „Capital“ und Co. mir so viele interessante Wirtschaftsgeschichten in einem Heft bieten können.

Vorhin im Büro. Ich plapperte vor mich hin, dass der Bauer Verlag „Matador“ einstellt. Kannte keiner. Außer mir.

Und irgendwie auch bezeichnend, dass ich bei meinen Zeitschriftentests als erstes „Matador“ getestet habe.

Uuh, Benjamin von Stuckrad-Barre hat in der Welt was Feines zur neuen Platte von Udo Lindenberg geschrieben. 14 Geschichten über Udo, seine neue Platte und über Benjamin und Udo. So schön kann Männerfreundschaft also sein.

24. Juli 2006, kurz vor null Uhr. Unter einem Vorwand habe ich meinen Freund Moritz von Uslar am Vorabend seines Geburtstags in die Bar des „Hotel Atlantic“ gelotst. Er gehört zu den vernünftigen Männern, die weinen, wenn sie bestimmte Lindenberg-Lieder hören. Wie verabredet kommt nun Lindenberg um die Ecke, er trägt eine Latex-Greisenmaske, lehnt sich zum erstaunten Uslar herunter und sagt: „Wir werden alle älter, nicht wahr? Gleich kommt ein junger Kollege, die Nachtigall Udo Lindenberg, der möchte Ihnen ein kleines Ständchen zwitschern, ich hol’ ihn mal.“

Der Maskenmann verschwindet hinter einer Säule, kommt als Udo wieder hervor, tänzelt zum Barklavier rüber, an dem der Panikband-Keyboarder Hendrik Schaper schon die ersten Töne von Uslars Udo-Lieblingslied intoniert, schlaggenau um null Uhr lindenbergt sich Udo in die erste Strophe, „Düpndödüp“ – und dann: „Wir war’n zwei Detektive, die Hüte tief im Gesicht.“

Weinend freuten wir uns auf unseren 60. Geburtstag.

Unbedingt lesen!

Wer sich in den vergangenen Tagen die Bestsellerliste des Internetbuchhändlers Amazon betrachtet, findet dort auf dem oberen Plätzen immer ein Buch: Es heißt „Feuchtgebiete“ und stammt von der Moderatorin, Schauspielerin und Sängerin Charlotte Roche. Für ihre Musiksendung „Fast Forward“ wurde sie von den Feuilletonisten gefeiert. Jetzt ist sie also unter die Buchautorinnen gegangen.

Die ekligste Passage des Buches ist die, in der die 18-jährige Protagonistin Helen Memel erzählt, dass sie auf öffentlichen Toiletten am liebsten erst einmal mit ihren Schamlippen über die Toilettenbrille fährt. Also sich ihrer Mutter widersetzt, die ihr wie alle guten Mütter geraten hat, in solchen Situationen das Hinsetzen zu vermeiden und im Hocken zu pinkeln.

Somit sind wir auch gleich im Thema. Charlotte Roche hat ein Buch geschrieben und will vor allem eins: provozieren. Deshalb geht es um eine 18-Jährige, die sich bei der Intimrasur an ihren Hämorrhoiden geschnitten hat und operiert werden muss. Während sie das Krankenhausbett hütet, erzählt sie dem Leser von ihren sexuellen Phantasien, ihrem Verhältnis zum eigenen Körper und ihren Körperausscheidungen. Sagen wir es so: Alles wird angesprochen. Thema Sex: Sie lässt sich von einem eigentlich Wildfremden im Intimbereich rasieren und geht auch gerne mal zu Prostituierten. Thema Selbstbefriedigung: Sie mag den Kopf ihrer Dusche ganz gerne. Thema Ekel: Sie isst sehr gerne Körperausscheidungen (Stichwort: Ohr. Stichwort: Nase. Stichwort: Vagina.)

Und dann liest man und liest und fragt sich die ganze Zeit, warum muss uns diese Helen Memel all diese Dinge erzählen? Die Antwort liefert so jedes Interview, das Charlotte Roche in den vergangenen Wochen gegeben hat. Weil sie keine Slipeinlagen mag. Weil sie gegen die Komplettrasur im Intimbereich aufbegehrt. Weil sie sich einen modernen Feminismus wünscht, in dem auch Pornographie kein Tabu mehr ist.

Und da sind wir auch schon bei dem Problem dieses Buches angelangt. In einem der zahlreichen Interviews hat Charlotte Roche erzählt, dass sie eigentlich ein Sachbuch habe schreiben wollen. So liest sich „Feuchtgebiete“ dann auch. Als eine Abhandlung von Körperlichkeiten, um die noch schnell eine Geschichte gestrickt werden musste. Das ist anstrengend zu lesen. Und sicherlich nicht das Debüt einer ernstzunehmenden Schriftstellerin.

Super-Porträt über Steve Jobs, den so viele Apple-Jünger verehren. Und irgendwie beruhigt es, wenn man dann sowas liest:

„As soon as people heard I was writing a book on assholes, they would come up to me and start telling a Steve Jobs story,“ says Sutton. „The degree to which people in Silicon Valley are afraid of Jobs is unbelievable. He made people feel terrible; he made people cry.“

Charlotte Roche hat ein Buch geschrieben. Es heißt „Feuchtgebiete“ und im Dumont Verlag erschienen. Eigentlich sollte es bei Kiepenheuer & Witsch erscheinen, doch denen war das Werk zu pornographisch.

Um das Buch zu promoten, hat Charlotte Roche folgenden Zeitungen und Zeitschriften ein Interview gegeben:

– U_mag (erschienen am 31. Januar)

– Blond (7. Februar)

– Playboy (14. Februar)

– GQ (14. Februar)

– Neon (18. Februar)

– Tagesspiegel (24. Februar)

– FAS (24. Februar)

– Spiegel (25. Februar)

– Süddeutsche Zeitung/Jetzt.de (25. Februar)

– Frankfurter Rundschau (25. Februar)

– Focus (25. Februar)

– Stern.de (25. Februar)

Zwölf Interviews in den großen deutschen Magazinen und Zeitungen? Nicht gerade wenig Werbung für ein Buch. Zumal die Autorin seit dem 25. Februar auch noch auf großer Lesereise in 38 Städten Deutschlands unterwegs ist.

Und eigentlich hätte der Dumont Verlag spätestens nach den ersten Interviewanfragen ahnen müssen, dass sich das Buch in den ersten Tagen nach Erscheinen verkaufen wird wie blöd. Zumal in all diesen Texten die Schlüsselbegriffe „Pornografie“, „Analsex“, „Selbstbefriedigung“ etc. fallen.

Und was ist? In keiner der großen Düsseldorfer Buchhandlungen ist das Buch noch zu haben. In der Mayerschen auf der Nordstraße sagte mir die Buchhändlerin, dass sich der Verlag verschätzt und zu wenig gedruckt habe. Was für eine Pleite.

Kann natürlich auch sein, dass Charlotte Roche den Großteil ihrer ersten Auflage mit auf Lesereise genommen hat. Wer also den großen pinkfarbenen LKW irgendwo antrifft, möge mir ein Exemplar des Buches sichern.