Heute möchte ich dir von einem wunderbaren Zeitschriftenprojekt erzählen, das aus meiner Sicht ganz viel richtig macht. Es geht um „Neue Narrative“, auf das ich bei Instagram aufmerksam geworden bin, was die irgendwie mitbekommen und mir eine Ausgabe zum Testen angeboten haben. Und das habe ich gemacht.

Checkin: „Neue Narrative“ will ein Wirtschaftsmagazin sein, das sinnorientiert, verantwortungsbewusst und selbstorganisiert ist, dreimal im Jahr erscheint und den Untertitel „Das Magazin für neues Arbeiten“ trägt. Und darum geht es auch. Und vieles hier ist anders, als in anderen Magazinen. New Work steht nicht nur im Namen, sondern ist auch Programm.

Fünf gute Gründe, warum auch du dir „Neue Narrative“ mal genauer anschauen solltest.

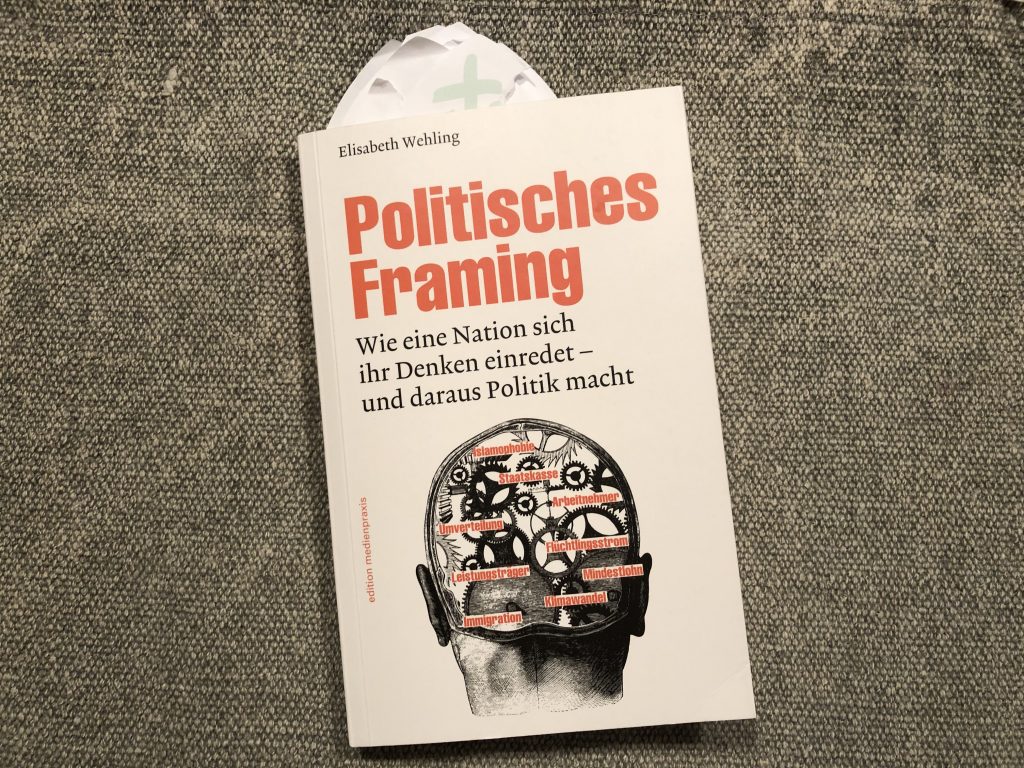

1. Das Konzept: Ja, darüber sollte ich auch noch ein paar Worte verlieren, denn das Heft hat einen auf den ersten Blick ungewöhnlichen Aufbau: Es startet mit einem Checkin anstatt eines Editorials und endet mit einem Checkout, das die wichtigsten Erkenntnisse noch einmal zusammenfasst, inklusive Checkout-Frage an die Lesenden und Platz für Notizen. Es werden Tools vorgestellt, die direkt angewendet werden können. Immer wieder sind Seiten eingestreut für Reflexionsfragen wie zum Beispiel „Ist dir immer bewusst, dass du dich in deinem Urteil auch irren könntest“?

Neue Narrative ist keine normale Zeitschrift, eher ein Arbeitsbuch, das dir die Möglichkeit gibt, an dir zu arbeiten. Ein wenig erinnert mich das an Magazine wie „Flow“, „Neue Narrative“ ist viel weniger esoterisch, wirklich Business, New Business, und dennoch verständlich und relevant.

2. Die Digital-Strategie: Einige der Inhalte, die im Heft abgedruckt sind, sind auch online verfügbar, was mir hier die Möglichkeit gibt, auf das Tool „Tretralemma„, die Kolumne „Kinski meets McKinsey“ oder den Artikel über die Theory U hinzuweisen. Das ist auch sinnvoll, erhalten Interessierte so einen Eindruck über die Inhalte. Mich haben diese Artikel sogar eher neugierig auf das Gesamtkonzept gemacht und auch als Leserin der gedruckten Ausgabe sehe ich den großen Mehrwert dieses Arbeitsbuches. Ganz besonders mag ich, dass ich mir – ganz altmodisch – überall Notizen machen kann.

3. Die Social-Media-Strategie: Ohne Social-Media hätte ich dieses Magazin gar nicht kennengelernt. Wer dem Account bei Instagram folgt, bekommt Wissen pur und ein bisschen Selbstfindung mit guten Coachingfragen ist auch inklusive. Die perfekte Inspiration und ein guter Teaser, um neugierig auf das Hauptprodukt zu machen.

4. Die Transparenz: „Neue Narrative“ gab es auch eine Weile am Kiosk, von diesem Vertriebsmodell hat sich der Verlag aber wieder verabschiedet. Warum und was das für das Geschäftsmodell bedeutet, macht das Team sehr transparent. Auf der Aboseite steht aus meiner Sicht zwar ein bisschen zu sehr der „Purpose“ im Vordergrund, aber es wird transparent gemacht, wie viel Geld es benötigt, um auf einigermaßen wirtschaftlichen Beinen zu stehen. Das ist mindestens sympathisch.

5. Die neuen Arbeitsweisen: „Neue Narrative“ schreibt nicht nur über „neue Arbeit“, sondern lebt sie. Das aktuelle Magazin ist – wie so viele Medien – komplett im Homeoffice entstanden und obwohl bereits vorher agil gearbeitet wurde, hat die Redaktion noch etwas über sich und die Zusammenarbeit lernen können. Das macht sie auch transparent. Wie Agilität in Redaktionen angewendet werden und was das auch für die Entstehung von Texten bedeuten kann, das hat Dirk von Gehlen vor einiger Zeit bereits aufgeschrieben. Eine Produktionsweise, die für Journalisten des „alten Schlags“ auf den ersten Blick sehr ungewöhnlich erscheint. Die aber sehr erfrischend Egos dem Produkt unterordnet.

Checkout: Ich hab ein Abo abgeschlossen.

Dieser Text war Teil meines wöchentlichen Newsletters. Hier kannst du ihn abonnieren.